Per alcuni è folklore, per altri reato federale. Il moonshine, ovvero il liquore distillato illegalmente, ha attraversato i secoli nella cultura americana come simbolo tanto di libertà individuale quanto di pericolo. Spesso associato ai monti Appalachi, ai barattoli di vetro senza etichetta e alle corse sfrenate su strade sterrate (quelle che, in parte, hanno dato vita alla NASCAR), il moonshine non è una ricetta quanto una pratica, un rituale artigianale che ha resistito a proibizionismo, regolamentazioni e mode.

Ma che cos’è davvero il moonshine? E come veniva — e viene ancora — prodotto?

Tutti gli alcolici iniziano allo stesso modo: con la fermentazione. Prendete una fonte di zuccheri (mais, frutta, patate, zucchero di canna), aggiungete lievito e lasciate il composto in un ambiente povero di ossigeno. Il lievito, consumando gli zuccheri, produce etanolo e anidride carbonica. A seconda della materia prima si ottiene birra (cereali e luppolo), vino (uva), o sidro (mele).

Il moonshine, tuttavia, fa un passo in più: la distillazione. Questo processo separa l’alcol dall’acqua sfruttando il diverso punto di ebollizione tra etanolo (78,3 °C) e acqua (100 °C). Il liquido fermentato viene riscaldato in un alambicco, e i vapori raccolti e condensati in una nuova camera. Il risultato è un distillato con una concentrazione alcolica molto più alta — ed è qui che le cose diventano rischiose.

Chi distilla conosce bene la regola delle “tre fasi”: testa, cuore e coda.

La testa, che esce per prima dall’alambicco, contiene metanolo e altri composti volatili potenzialmente letali. Va sempre scartata.

Il cuore è la parte buona, quella che contiene la maggior parte dell’etanolo e che viene imbottigliata.

La coda arriva alla fine e contiene impurità che possono alterare il sapore — spesso viene scartata o ridistillata.

La mancanza di un controllo rigoroso su questi passaggi è ciò che ha reso (e rende ancora) il moonshine pericoloso. Bastano pochi millilitri di metanolo per causare cecità permanente o morte.

Un metodo alternativo, noto come distillazione a freddo o freezing distillation, prevede di congelare la miscela fermentata e rimuovere fisicamente il ghiaccio. È una tecnica antica, utilizzata in passato per produrre applejack, una sorta di brandy di mele. Questo metodo è meno efficiente, ma evita il rischio del metanolo — anche se porta con sé altre impurità concentrate.

In realtà, non esiste una ricetta unica per il moonshine. Il termine è generico, e comprende una vasta gamma di distillati: mais, segale, zucchero, frutta, patate. Il "classico" moonshine degli Appalachi era a base di mais fermentato e veniva distillato in piccoli alambicchi artigianali costruiti con materiali facilmente reperibili: barili, tubi di rame, serpentine raffreddate in secchi d’acqua. Ogni famiglia aveva la propria “ricetta”, tramandata oralmente e modificata nel tempo. In effetti, il moonshine era meno una bevanda e più una tradizione.

Oggi, negli Stati Uniti, produrre alcolici fermentati per uso personale è legale in tutti i 50 stati. Ma la distillazione, anche se non destinata alla vendita, resta vietata quasi ovunque. Solo Alaska, Arizona, Massachusetts e Missouri permettono la distillazione domestica — e con forti limitazioni.

Il motivo è chiaro: sicurezza pubblica e tasse. L’alcool distillato è più pericoloso da produrre e più redditizio per il fisco. Una distilleria legale deve sottostare a norme rigide, ottenere licenze, registrare ogni litro prodotto, e naturalmente pagare accise. Il moonshiner, al contrario, lavora nell’ombra — spesso letteralmente, da cui il nome “moonshine”.

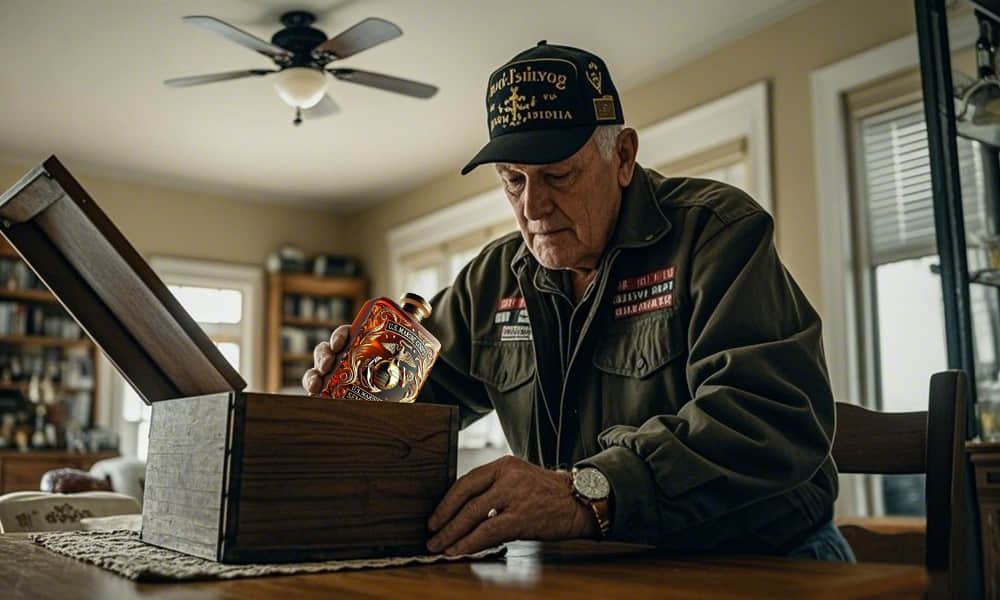

Sebbene oggi il moonshine venga venduto legalmente in versioni commerciali “ispirate” all’originale, come liquori a base di mais o aromatizzati alla frutta, il fascino del vero moonshine sopravvive. È il richiamo di un’America rurale, ribelle, autonoma. È la voce di chi preferisce la libertà al permesso, la tradizione alla burocrazia. È la storia di zio Jesse nei Dukes of Hazzard, o delle corse notturne nei boschi della Carolina del Nord.

Il moonshine è più di una bevanda. È un frammento distillato di identità americana: torbido, potente e intramontabile.